中国汽车向何处去?不该成为对特定企业的情绪宣泄

近期,一篇题为“中国汽车向何处去”的文章在汽车圈内广泛传播,再次引爆了关于中国汽车是否陷入“内卷”的大讨论。

这篇文章是“2024中国汽车蓝皮书论坛”上的开幕演讲实录。作者直接批评了当下中国汽车行业的种种“内卷”现象:卷成本、卷技术、卷资金、卷用户、卷关系、卷舆论等等……

但这些言论,也招致了不少争议。批评者认为,相比讲事实、摆证据,这篇文章更像是在输出情绪,且几乎全程在暗指一家企业——比亚迪。

例如,该文章称某些企业利用了国家针对插电式混合动力汽车的补贴政策,“强势打破中国汽车生态平衡,试图一举获得领先地位”,认为这种做法“不值得尊敬”。

但事实上,国家对于补贴政策的标准是固定的,并不会针对个别企业进行倾斜。比亚迪目前在国内插混市场占有较大份额,主要原因为比亚迪在插混市场投入最早,且长期坚持对插混系统的研发。而该文章则认为,这种努力打破了“中国汽车生态平衡”,“不值得尊敬”。

努力,反而是一种原罪。这种观点,让这篇文章被许多从业者认为是在“宣泄情绪”,而非价值输出。

文章似乎将中国车企面临的所有问题,都归结于“内卷”。例如,针对欧盟对中国电动汽车的关税加征政策,作者也认为是内卷的结果:“行业的竞争内卷太厉害了,所以我们如果这样的内卷,会把我们自己全球化的道路给堵死。”

但事实上,无论是欧盟针对加征关税政策的官方声明,还是相关企业随后做出的回应,都没有提及“内卷”这一关键词,而是将焦点放在了“反补贴”“贸易保护主义”等方面。将加税原因归咎于中国企业内卷,实在是失之偏颇。

这已不是“中国汽车蓝皮书论坛”第一次引发争议。公开资料显示,该论坛主办方为“《汽车商业评论》杂志社”,法人主体为“北京推动力广告有限公司”,并非官方背景,其论坛使用“中国”字样,也存在合规风险。

2023年8月,包括中宣部、网信办在内的十部门联合发文,要求加强论坛活动规范管理,并明确提出论坛活动“不得随意冠以‘中国’‘中华’等字样”。

回到活动演讲本身,其看似在抨击内卷,实则是在抨击比亚迪。主办方与比亚迪之间,可能已积怨多年。

早在2016年,《汽车商业评论》曾刊登过一则致歉声明。声明显示,作者因传播“太原出租车司机被比亚迪电动车电死”不实信息,向比亚迪方面致歉。

自此之后,《汽车商业评论》组织的“轩辕奖”“金轩奖”等多个奖项榜单,几乎都未出现过比亚迪的任何车型。即使近两年,比亚迪的秦、宋等多款车型销量大幅上涨,获得了市场的认可,但相关车型也未能上榜,甚至引发了外界对于这些奖项公信力的质疑。

当下,中国汽车行业是否陷入了内卷?内卷又会如何影响汽车行业?这已成为一个见仁见智的问题。

在2024中国汽车重庆论坛上,吉利李书福认为内卷“是好事,也是坏事”——如果能公平竞争就是好事,反之则是坏事。广汽曾庆洪则批评内卷,称车企应着眼长远战略,而不是去卷。

但比亚迪王传福与长安朱华荣则更加肯定“卷”的意义。王传福认为,“卷”就是一种竞争,是市场经济的本质,企业家不该焦虑。朱华荣则认为,“卷”是良币驱逐劣币的正常过程,是让行业快速回归良性竞争的最好方式。

无论观点正反,车企大佬们都在直面汽车行业正变得越来越“卷”的现实。显然,作为汽车行业的从业者,宣泄情绪是徒劳无功的,摆事实、讲道理才是最应该做的事。

-

1

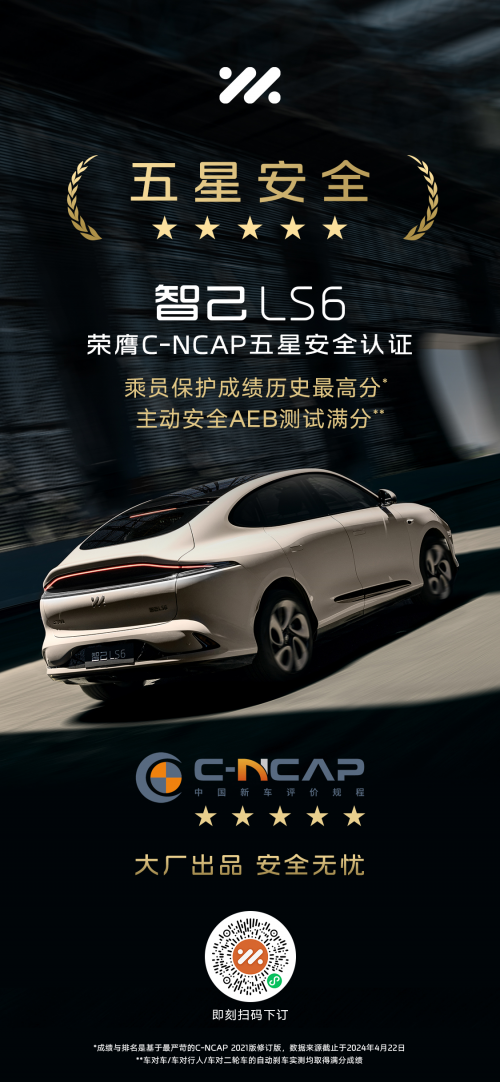

![]() 智己LS6荣获中汽研C-NCAP五星安全认证 “乘员保护”历史最高分,主动安全AEB测试满分

智己LS6荣获中汽研C-NCAP五星安全认证 “乘员保护”历史最高分,主动安全AEB测试满分

2024-04-25

-

2

![]() 卷王驾到--TOZO Open及TOZO HT2两款高性价比耳机申请出战

卷王驾到--TOZO Open及TOZO HT2两款高性价比耳机申请出战

2024-04-24

-

3

![]() “超级智能轿车”智己L6全国到店,用户试驾启动在即

“超级智能轿车”智己L6全国到店,用户试驾启动在即

2024-04-17

-

4

![]() 全媒社携手澳大利亚城市明星网红,打造最新合作计划

全媒社携手澳大利亚城市明星网红,打造最新合作计划

2024-04-15

-

5

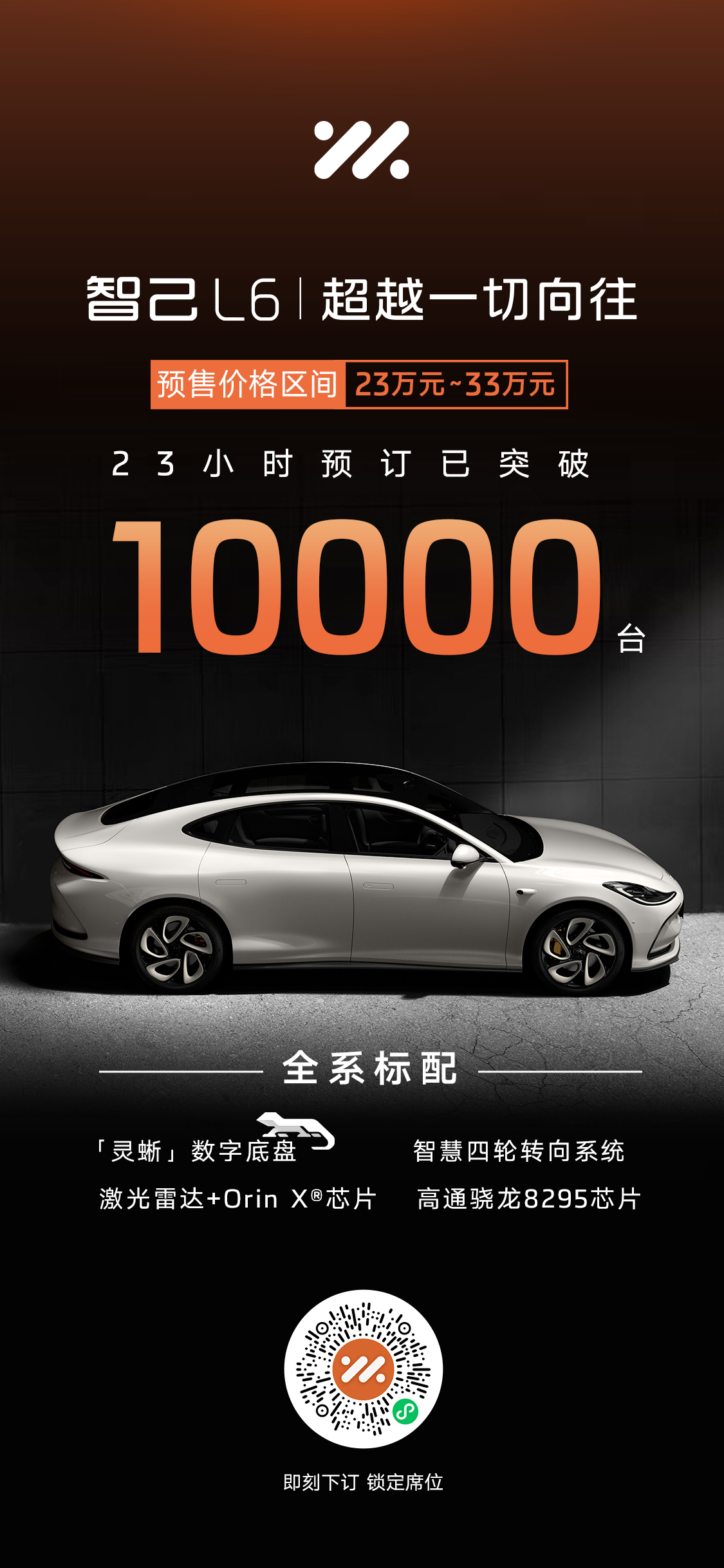

![]() 智己L6预售23小时,订单突破10,000台!

智己L6预售23小时,订单突破10,000台!

2024-04-12

-

6

![]() 成都深业车城携手流通协会,共促新能源汽车产业创新升级

成都深业车城携手流通协会,共促新能源汽车产业创新升级

2024-04-07